di historicus

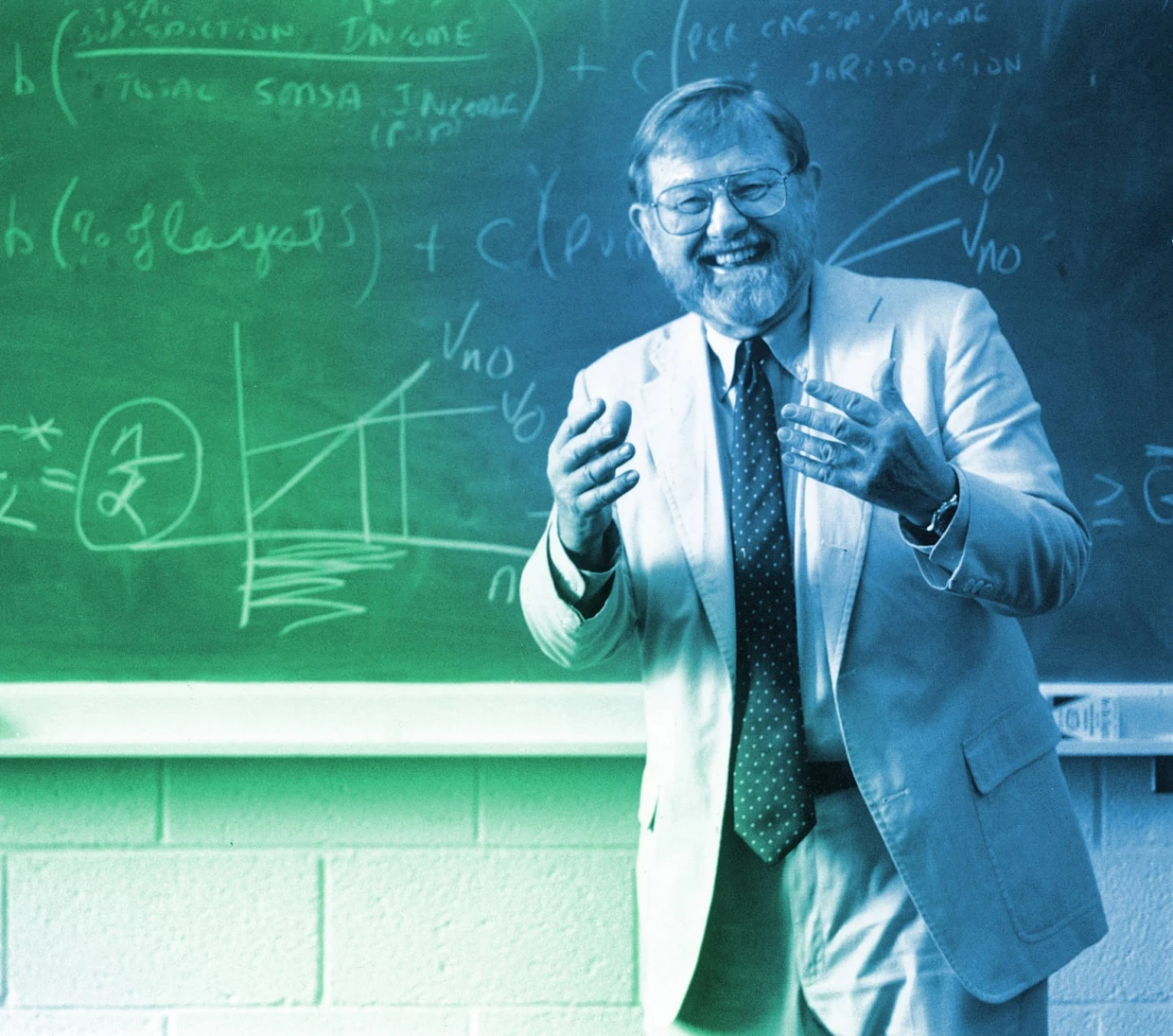

Nel 1965, un giovane economista americano di nome Mancur Olson pubblicò un libro destinato a

cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo alla cooperazione sociale: “The Logic of Collective

Action – La logica dell’azione collettiva”. Dietro un titolo apparentemente tecnico si cela una delle

analisi più lucide, e per certi versi disilluse, della dinamica dei gruppi, delle organizzazioni e del

potere nella società moderna.

Olson ci pone davanti a una domanda semplice ma cruciale: perché, anche quando un gruppo di

persone ha un interesse comune, spesso non riesce ad agire collettivamente per raggiungerlo? La

risposta, sorprendente e controintuitiva, smonta molti presupposti di economia, politica e

sociologia, e offre spunti ancora attualissimi per comprendere fenomeni che vanno dai movimenti

sociali alle lobby economiche, dai sindacati alle piattaforme digitali.

Il paradosso dell’interesse comune

La premessa di Olson è chiara: viviamo in una società dove molti problemi e molte soluzioni sono

collettivi. La qualità dell’aria, la stabilità economica, il benessere dei lavoratori, il funzionamento

delle istituzioni: sono tutti beni che interessano gruppi ampi, talvolta l’intera società.

Eppure, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, la semplice esistenza di un interesse comune non

garantisce affatto che le persone agiscano insieme per tutelarlo.

Qui entra in gioco la logica dell’azione collettiva: Olson mostra che quando un bene è pubblico,

cioè quando nessuno può esserne escluso e il suo consumo non diminuisce con l’uso altrui, allora

gli individui hanno scarso incentivo a contribuire volontariamente alla sua produzione.

È il classico problema del “free rider” o parassita: perché dovrei pagare, protestare o impegnarmi

per ottenere un bene da cui beneficerò comunque anche se non faccio nulla?

Piccolo è bello… per organizzarsi

Non tutti i gruppi, però, si comportano allo stesso modo.

Olson distingue tre grandi categorie:

Gruppi piccoli (privilegiati):

In questi gruppi, ciascun membro ha molto da guadagnare dalla produzione del bene comune. Il

contributo del singolo è significativo e l’azione collettiva è relativamente facile da coordinare. I

membri possono sorvegliarsi a vicenda e sanno che l’impegno sarà ripagato.

Pensiamo, ad esempio, a una piccola associazione di imprenditori che fa lobby per ottenere

agevolazioni fiscali. I benefici saranno rilevanti e tangibili per ciascun membro, perciò c’è una forte

motivazione ad agire.

Gruppi intermedi:

Qui, il beneficio individuale è proporzionato ma modesto. L’azione collettiva può emergere, ma

spesso dipende dalla presenza di leader motivati, incentivi selettivi (vedremo cosa sono) o forme di

pressione sociale.

Gruppi grandi (latenti):

Sono la stragrande maggioranza: masse di cittadini, lavoratori, consumatori, utenti di Internet. In

questi casi, il contributo del singolo è così piccolo da sembrare irrilevante. Anche se tutti

trarrebbero vantaggio da un’azione comune, nessuno è disposto ad agire per primo. Il risultato?

Inazione collettiva.

Questo è uno dei grandi paradossi svelati da Olson: più grande è il gruppo, più difficile è l’azione

collettiva spontanea.

Incentivi selettivi: la chiave per organizzarsi

Come si può allora rompere il circolo vizioso dell’inerzia collettiva? Olson propone una soluzione:

l’uso di incentivi selettivi.

Cosa sono? Sono benefici o costi che colpiscono solo chi partecipa (o non partecipa) all’azione

collettiva. Non si tratta del bene pubblico in sé, ma di qualcosa che può motivare l’individuo a

contribuire.

Esempi:

Un sindacato che offre assistenza legale solo agli iscritti.

Un’associazione che concede sconti o servizi esclusivi ai membri.

Una piattaforma online che garantisce accesso privilegiato a chi contribuisce con contenuti.

Senza questo tipo di meccanismi, sostiene Olson, l’organizzazione dei gruppi grandi è destinata al

fallimento.

La forza delle minoranze organizzate

Una delle intuizioni più scomode del libro riguarda la dinamica del potere. Olson osserva che, nella

realtà, non sono le grandi masse a influenzare le politiche, ma piuttosto piccoli gruppi ben

organizzati.

I motivi sono chiari:

I gruppi piccoli hanno interessi più concentrati, e quindi più motivazione ad agire.

Hanno maggiore facilità organizzativa.

Possono esercitare pressioni efficaci sulle istituzioni.

Il risultato è che le politiche pubbliche tendono a riflettere gli interessi delle minoranze organizzate,

piuttosto che quelli della maggioranza silenziosa. Le lobby di categoria, i grandi gruppi industriali,

le élite professionali (e oggi dovremmo aggiungere le élite globaliste): sono questi, spesso, gli attori

che riescono a far valere i propri interessi, anche a scapito dell’interesse generale.

Critica al pluralismo democratico

Con questa visione, Olson si pone in netta opposizione alla dottrina del pluralismo, secondo cui la

società è composta da una moltitudine di gruppi che competono tra loro, e dalla cui interazione

emergerebbe una sintesi equilibrata: l’interesse pubblico.

Olson ribalta il tavolo: se solo alcuni gruppi riescono a organizzarsi, il risultato della loro

competizione non rappresenta affatto il bene comune, ma piuttosto la sovra-rappresentazione degli

interessi più forti e meglio organizzati.

Le implicazioni economiche e sociali

Olson spinge ancora oltre la sua analisi, suggerendo che l’eccessiva forza dei gruppi organizzati

possa essere un ostacolo alla crescita economica e all’innovazione.

Se ogni settore cerca di proteggere la propria posizione tramite regolazioni, sussidi o vincoli alla

concorrenza, si finisce per creare una società ingessata, anchilosata, fatta di rendite di posizione, in

cui l’efficienza e il cambiamento sono bloccati.

Questa visione sarà poi ampliata nel suo secondo grande libro, “The Rise and Decline of Nations –

La crescita e il declino delle nazioni” (1982), dove Olson spiega come le società tendano a decadere

economicamente proprio quando i gruppi di interesse diventano troppo forti e impermeabili al

cambiamento.

Attualità di Olson: Trattati internazionali, regolamentazioni ambientali e

lobbying per la guerra

Le intuizioni di Mancur Olson trovano riscontro ancora oggi in una vasta gamma di fenomeni

politici e istituzionali, spesso trascurati o mal interpretati nel dibattito pubblico. In particolare, la

sua teoria aiuta a comprendere perché decisioni che coinvolgono l’interesse generale finiscono per

essere dominate da piccoli gruppi organizzati e non da una volontà collettiva.

I trattati con organismi internazionali (es. UE, FMI, OMS, ONU)

Molti trattati e accordi multilaterali sono presentati come strumenti per promuovere il bene

collettivo – stabilità, cooperazione, sviluppo. Tuttavia, Olson ci offre una lente diversa: chi ha

davvero interesse e capacità di influenza in questi processi? Spesso, le decisioni vengono modellate

da:

gruppi tecnocratici ristretti,

élite economiche e finanziarie,

strutture burocratiche internazionali.

I cittadini dei Paesi firmatari – pur formalmente rappresentati – non hanno i mezzi né

l’organizzazione per incidere realmente su decisioni che hanno effetti profondi su economia,

sovranità e diritti. Mentre le élite che ne traggono vantaggio, agiscono con efficacia e continuità.

Le regolamentazioni ambientali imposte per “contrastare il cambiamento climatico”

Anche se il dibattito sul cambiamento climatico è acceso e complesso, da una prospettiva olsoniana

possiamo osservare che le politiche ambientali vengono spesso costruite e imposte da gruppi

altamente organizzati, senza un reale consenso popolare. Molte regolamentazioni green:

non hanno una base scientifica comprovata,

colpiscono interi settori produttivi,

alzano i costi dell’energia e dei trasporti per cittadini e piccole imprese,

favoriscono invece gruppi ben strutturati, come multinazionali dell’energia “pulita”, fondi

speculativi “ESG”, o industrie che vivono di sussidi e crediti di carbonio.

In termini olsoniani, gruppi piccoli e organizzati hanno trasformato una causa presentata come

“universale” in un’occasione per rafforzare la propria posizione economica, a discapito di una

maggioranza frammentata e disorganizzata.

Le lobby pro-intervento militare e la politica estera

Le decisioni su guerra e pace dovrebbero riflettere l’interesse collettivo e la sicurezza comune.

Eppure, spesso, interventi militari complessi e costosi vengono promossi da gruppi ben definiti, con

interessi diretti:

industrie belliche,

consulenti militari e think tank specializzati,

apparati strategici statali.

Questi gruppi hanno molto da guadagnare da conflitti prolungati o nuove tensioni geopolitiche, e

agiscono con estrema efficacia per orientare l’opinione pubblica, i media e le agende parlamentari.

Nel frattempo, i costi umani, sociali ed economici vengono scaricati su una popolazione che

raramente ha voce diretta nelle scelte belliche.

Conclusione: democrazia formale vs. potere reale

Alla luce di questi esempi, “The Logic of Collective Action” ci mostra come le grandi decisioni

politiche ed economiche siano spesso il prodotto dell’azione di gruppi ristretti e ben organizzati,

non di un’autentica espressione della volontà collettiva. Olson non ci offre una soluzione facile, ma

ci regala uno strumento per capire e decifrare la struttura reale del potere: sapere chi ha incentivi,

organizzazione e risorse per influenzare le scelte, e chi invece ne subisce passivamente gli effetti.

Mancur Olson ci invita a guardare oltre la retorica dell’interesse collettivo. Ci mostra che senza

incentivi, leadership e organizzazione, anche le cause più giuste possono fallire. Ci aiuta a

comprendere perché le buone idee non bastano e perché la democrazia, per funzionare, ha bisogno

di meccanismi concreti che rendano possibile l’impegno comune.

In un mondo dove le sfide sono sempre più condivise, ma l’azione collettiva sembra sempre più

difficile, Olson ci lascia un messaggio tanto sobrio quanto potente: organizzarsi è difficile, ma

necessario.