C’è una faccia della Rivoluzione islamica iraniana che ancora oggi si fatica a guardare senza imbarazzo: il sostegno che essa ricevette da una parte significativa della sinistra radicale occidentale, comprese molte donne, intellettuali, attiviste e movimenti femministi. In nome dell’anti-imperialismo e dell’odio verso l’Occidente, l’ayatollah Khomeini venne letto come un alleato “rivoluzionario”, un liberatore capace di abbattere lo Scià e spezzare l’influenza americana in Medio Oriente.

Il nemico del mio nemico diventava automaticamente un compagno di strada.

Negli anni Settanta l’Iran dello Scià Mohammad Reza Pahlavi era senza dubbio autoritario, segnato da diseguaglianze, repressione politica e da un forte legame con Washington. Ma era anche un Paese socialmente molto più libero di quanto sarebbe diventato dopo il 1979. Le donne studiavano, lavoravano, vestivano come volevano, partecipavano alla vita pubblica. Le università erano vive, l’arte fioriva, il dibattito culturale esisteva. Non era una democrazia piena, ma era una società aperta, proiettata verso la modernità.

Tutto questo venne liquidato come “decadenza occidentale”.

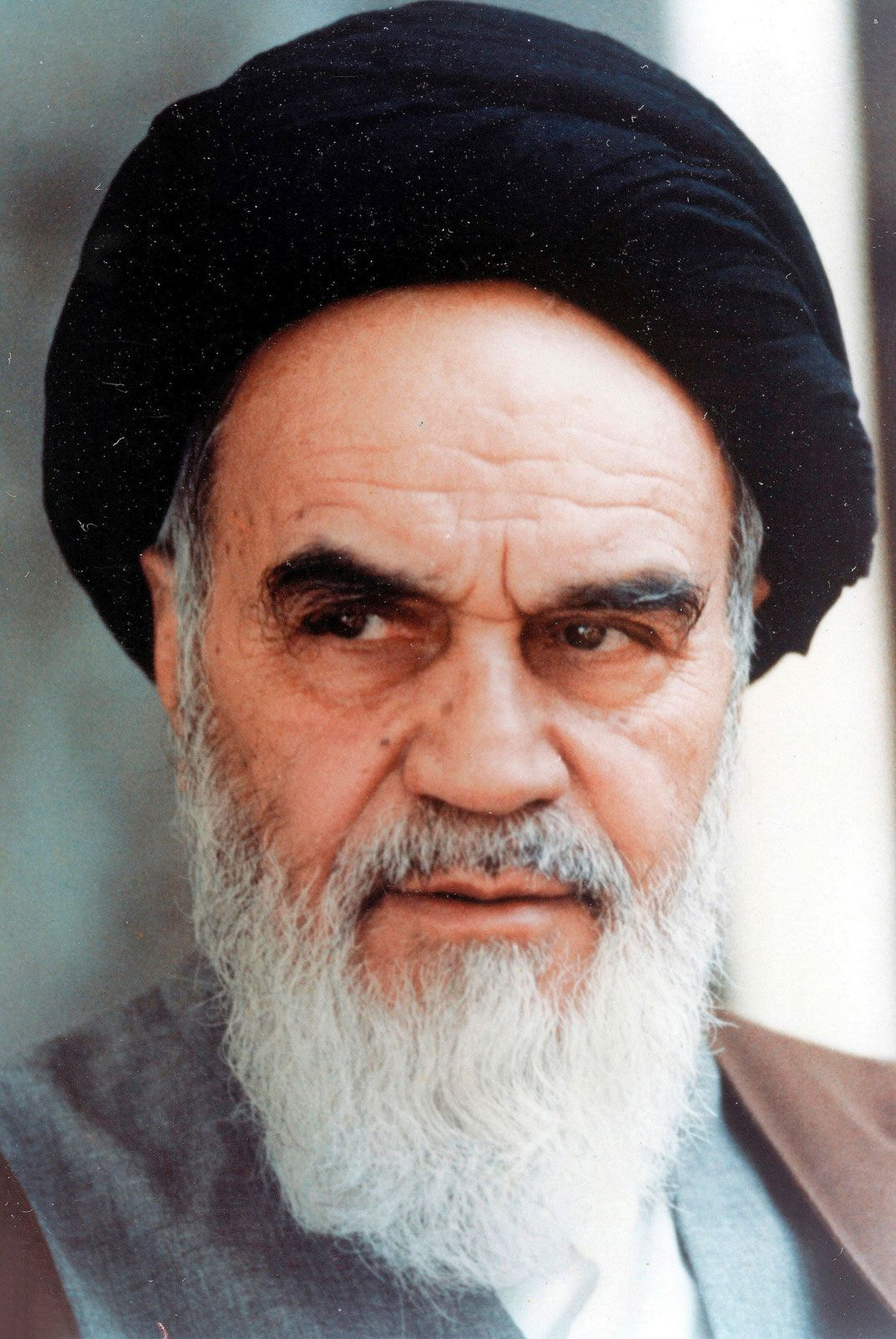

Quando Khomeini tornò dall’esilio, molti a sinistra videro in lui non un leader religioso, ma un simbolo di resistenza al capitalismo globale. Le sue parole vennero interpretate con categorie europee: popolo, rivoluzione, giustizia sociale. Si preferì non ascoltare ciò che diceva davvero, né prendere sul serio la sua visione teocratica. Il velo imposto, la subordinazione giuridica delle donne, la repressione morale furono considerati dettagli culturali, “fasi transitorie”, o peggio ancora atti di emancipazione dall’Occidente coloniale.

Fu un errore tragico.

Nel giro di pochi anni, ciò che era stato presentato come liberazione divenne controllo totale. Le donne che avevano marciato contro lo Scià si ritrovarono obbligate al velo, escluse da molte professioni, private di diritti civili fondamentali. Gli oppositori politici — marxisti compresi — finirono in carcere, davanti ai plotoni di esecuzione o costretti all’esilio. La libertà di parola scomparve. Il dissenso divenne apostasia. La religione si trasformò in apparato di potere.

E allora una verità scomoda emerge con forza: prima si stava meglio. Non perché lo Scià fosse un santo, ma perché esisteva uno spazio di libertà che la Rivoluzione islamica ha chiuso, spesso in modo irreversibile. Non solo per le donne, ma per l’intera società iraniana.

Ancora oggi questa pagina viene rimossa o minimizzata. Ammetterla significherebbe riconoscere che una certa sinistra ha confuso l’anti-americanismo con la giustizia, l’odio per l’Occidente con la difesa dei diritti umani. Ha scambiato una teocrazia per una rivoluzione popolare, e un leader religioso autoritario per un emancipatore.

Le donne iraniane che oggi si tolgono il velo rischiando la vita ci ricordano una cosa semplice e potentissima: la libertà non è un concetto relativo. Non esiste una libertà “occidentale” e una “altra”. O c’è, o non c’è. E quando viene sacrificata sull’altare dell’ideologia, sono sempre i più deboli a pagarne il prezzo.

La Rivoluzione islamica non ha liberato l’Iran: lo ha reso più povero, più chiuso, più impaurito. E il fatto che una parte dell’Occidente progressista abbia applaudito questo processo resta una delle più grandi cecità morali del Novecento.